- Cosa è Fondazione Accademia

- Alta Formazione

- Formazione in generale

- Un mondo più inclusivo e iniziative sociali

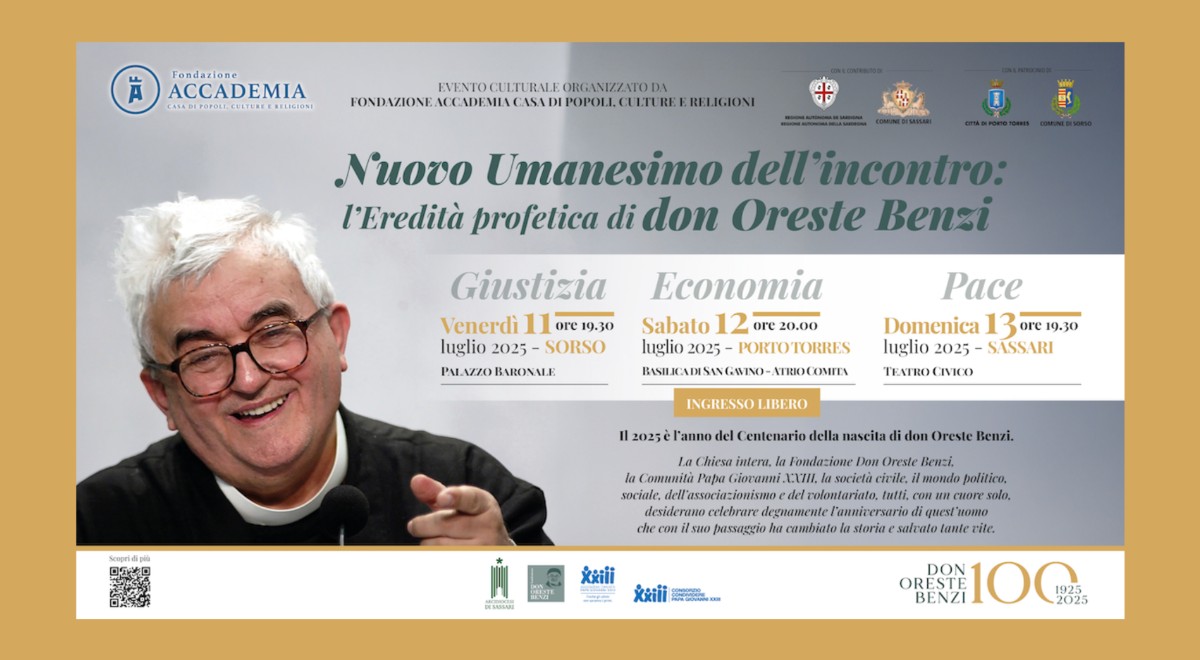

- Iniziative culturali e di ricerca

- Spazi di incontro e condivisione

- Seminario Internazionale di ricerca Religioni e testi sacri

- Simposio Internazionale Popoli, Culture e Religioni per un Nuovo Umanesimo